皆さん、こんにちは!いっちー教授です!🎓

今日も社会福祉士国家試験の合格に向けて、一緒に勉強していきましょう!🔥

今回のテーマは「自己決定の尊重」。利用者さんの意思を大切にすることは福祉の基本中の基本ですが、実際の現場では「どう対応すればいいの?」と迷うことも多いですよね。

本記事では、 自己決定を尊重する上でのポイント や 支援を進める上での注意点 を、わかりやすく解説します!✨

社会福祉士国家試験にも出題されやすい部分なので、ここでしっかり理解を深めていきましょう!

さぁ、テンション爆上げで学び始めますよ~!🎉

💡最新の福祉情報をゲットしたい方へ!

いっちー教授が運営する「福祉イノベーションズ大学」の公式サイトはこちら👇

🌐 公式サイト:https://fukuinouni.com/

「もっと気軽に情報をチェックしたい!」という方は、こちらも活用してください!👇

📲 アプリnote:https://note.com/icchi_thoughts/

📩 LINE公式アカウント:https://lin.ee/BB1XAb3

自己決定の尊重とは?🚀

「自己決定」という言葉、聞いたことがありますか?

簡単に言えば、自分のことは自分で決めるということです。これって、日常生活でもめちゃくちゃ大事な考え方ですよね。たとえば、今日のご飯をカレーにするかハンバーグにするか、自分で選ぶ自由がある。それが 自己決定 です!🍛🍔

自己決定が重要な理由🎯

福祉の現場では、利用者さんが「自分の人生について自分で選ぶ権利」を大切にしています。これには以下の理由があります。

- 人生の主人公は利用者さん自身だから!

「自分のことを勝手に決められたら嫌だな」と思ったことありませんか?利用者さんも同じです。たとえ支援が必要でも、その人の意思や考えを最優先するべきなんです。 - 自己決定は自立への第一歩

小さな選択でも自分で決める経験を積むことで、「私はできる!」という自信が育ちます。たとえば、「今日の服を選んでください」という支援を続けることで、利用者さんは自己表現を楽しむことができます。👗👕 - 法律でも守られている権利

日本の「社会福祉士及び介護福祉士法」や国際的な「障害者権利条約」でも、自己決定は重要な人権として認められています。つまり、自己決定を尊重するのは法律的にも求められているんです!📜

次に、自己決定を支援する際の注意点を見ていきましょう!💡

📚 自己決定の尊重に関する詳細な解説を読みたい方は、こちらの記事も参考にしてください:

自己決定を支援する際の注意点🧐

自己決定を尊重することは重要ですが、支援者としては「ただ見守るだけ」では十分とは言えません!💪 利用者さんがしっかりと自己決定できるように、支援する際にはいくつか注意が必要です。ここでは、具体例を交えながら解説していきます!

利用者の判断能力を尊重する🙌

利用者さんの判断能力が低下していると感じたとき、どうするべきでしょうか?ここで重要なのは、「判断能力が低いからといって支援者が勝手に決めるべきではない」ということです。

たとえば…

認知症の高齢者が「今日は一人で散歩したい」と言ったとします。このとき、「危ないから家にいてください」とすぐに断るのはNG!なぜなら、その方の「散歩したい」という意思を尊重しないことになるからです。

代わりに、「散歩に行くときはこの時間帯に一緒に行きましょう」と、別の方法を提案することが重要です。これなら意思を尊重しつつ、安全面も確保できますよね!🌟

結論を急がせない🍵

利用者さんが悩んでいるときに「早く答えを出してください!」なんて急かしていませんか?自己決定を尊重する上で、結論を急がせないのは大切なポイントです。

たとえば…

障害を持つ方が「就職したいけど、どの仕事がいいか迷っている」と話してきた場合、いきなり「じゃあA社に応募しましょう!」と決めつけるのは良くありません。

むしろ、「それぞれの仕事の特徴を一緒に調べてみましょう」と時間をかけてサポートする方が、本人の納得感を得られます。🍀

自己決定をサポートする具体的な方法🌟

自己決定を尊重するだけでなく、利用者さんがスムーズに自己決定できるように支援することも大切です。ここでは、具体的な支援方法を見ていきましょう!💼

専門的知識や情報を提供する📚

利用者さんが正しい選択をするためには、情報が必要です。支援者は、専門的な知識を分かりやすく伝えることが求められます!

たとえば…

「介護サービスを利用するか迷っている」という利用者さんがいた場合、次のような情報を整理して伝えると良いでしょう。

- サービスを使うことでどんなことができるのか

- 費用はどれくらいかかるのか

- 他の利用者の例や体験談

これを「難しい専門用語抜き」で伝えるのがポイントです!「利用者さん目線」を忘れずに、「こういう場面ではこんな支援を受けられますよ~」と具体例を交えましょう。🎤

利用者と支援者の情報の非対称性に配慮する🤝

支援者は専門知識を持っていますが、利用者さんはその情報を知らないことが多いです。この情報格差を埋めるのも支援者の役割です。

たとえば…

認知症高齢者が施設入所を検討している場合、施設の仕組みや生活内容について詳しく知らない可能性があります。「入所後の1日のスケジュール」を写真やイラストで示すと、イメージしやすくなりますね!🖼️

不適切な自己決定への対応方法🚨

利用者さんが自己決定した内容が「明らかに不適切」な場合、支援者として介入する必要があります。ただし、その介入は慎重に行わなければなりません。ここでは、不適切な自己決定の例や対応方法について解説します!

不適切な自己決定の具体例❌

たとえば、引きこもりの中学生が「いじめられた相手を傷つけたい」と考えた場合。これは明らかに不適切な自己決定です。このような場合、支援者はその意思をそのまま尊重するのではなく、適切な方向に導く必要があります。

なぜ介入が必要なのか?

- 利用者さん自身を守るため:傷つけたいという行動は犯罪行為につながる可能性があり、利用者さんの将来に大きな影響を与えます。

- 周囲の安全を守るため:他者に危害が加わるのを防ぐのは、支援者の重要な責任です。

介入する際のポイント⚠️

- 利用者さんの感情に寄り添う

まずは「どうしてそう思ったのか」をしっかり聞き取ります。「嫌な思いをしたんだね」「つらかったね」と気持ちに共感することで、利用者さんは安心感を得られます。 - 解決策を一緒に探す

「他の方法でその気持ちを解消するにはどうすればいいか」を一緒に考えます。たとえば、「嫌な思いを書き出してみる」「信頼できる人に話してみる」といった代替案を提案しましょう。📝 - 専門的なサポートをつなげる

必要に応じて、心理カウンセラーや医療機関につなげることも大切です。支援者一人で抱え込まず、専門家の協力を得ることが利用者さんのためになります。

支援を望まない利用者への介入方法🤝

支援を必要としている利用者さんの中には、「支援はいらない」と感じている方もいます。このようなケースでは、どのように支援に関わるべきでしょうか?ここでは、支援を望まない利用者へのアプローチ方法を解説します!

支援を拒否する理由を理解する🔍

利用者さんが支援を望まない理由はさまざまです。たとえば、次のようなケースが考えられます。

- 支援の必要性を感じていない:自分の状況が問題だと気づいていない場合があります。

- プライドが高い:助けを求めることに抵抗がある方もいます。

- 過去の経験から不信感を抱いている:支援機関や専門職に対して不信感があるケースも少なくありません。

たとえば…

独居老人が「私は大丈夫だから」と言い張る場合、本当は生活に不安を感じているかもしれません。その裏にある理由を探るために、まずは丁寧に話を聞く姿勢が大切です。

アウトリーチ手法を活用する🚪

「アウトリーチ」とは、支援を受け入れていない人に対し、こちらから積極的に関わっていく方法のことです。

具体的なアウトリーチの方法

- 定期訪問を行う:独居老人の場合、「こんにちは、調子はいかがですか?」と定期的に訪問するだけでも、信頼関係が生まれます。

- 地域のイベントに誘う:孤立を防ぐために、近所で開催される交流イベントを紹介するのも効果的です。🌸

- 簡単な情報提供をする:福祉サービスや地域の支援機関について、簡単なパンフレットを渡すのも有効です。

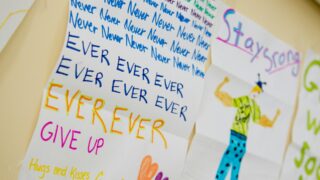

小さな一歩を大切にする👣

支援を拒否する利用者さんに対しては、無理に支援を押し付けないことがポイントです。大切なのは、利用者さんが少しずつ支援を受け入れる準備ができるように、長期的に関わることです。

たとえば…

「今日はこれを読んでみてください」というパンフレットを渡し、次回の訪問で「いかがでしたか?」と感想を聞くといったアプローチを繰り返すと、徐々に支援を受け入れてくれる可能性が高まります。

まとめ🌟

ここまで、「自己決定の尊重」とそれを支援するための方法について学んできました。最後に、今回の学びを振り返り、試験対策として押さえるべきポイントを整理しておきましょう!💪

自己決定の尊重を支援するために大切なポイント📝

- 判断能力が低下していても、自己決定を支援する姿勢を忘れない

- 利用者さんには「自己決定を行う潜在能力がある」と信じて接しましょう。

- 判断能力の低下が見られる場合でも、利用者さんの意思を尊重する方法を模索します。

- 利用者が納得できるように情報提供を行う

- 難しい専門用語を使わず、わかりやすく伝えるのがコツ!

- 「情報の非対称性」に配慮し、利用者さんが選択肢を理解できるようサポートしましょう。

- 不適切な自己決定には慎重に介入する

- 明らかに危険な判断が行われた場合、利用者さんを守るための介入が必要です。

- 介入の際は、利用者さんの感情に寄り添いながら代替案を一緒に考えましょう。

- 支援を望まない利用者にはアウトリーチで対応する

- 支援を拒否する理由を探り、小さな接点を作ることから始めましょう。

- 長期的な関わりを通じて、徐々に信頼関係を築くことが大切です。

試験対策として押さえておくべきポイント🎯

- 「自己決定の尊重」というテーマは社会福祉士国家試験で頻出!

- 過去問を解く際には、「自己決定を支援する際の具体的な注意点」を意識しながら復習しましょう。

💡最新の福祉情報をゲットしたい方へ!

いっちー教授が運営する「福祉イノベーションズ大学」の公式サイトはこちら👇

🌐 公式サイト:https://fukuinouni.com/

「もっと気軽に情報をチェックしたい!」という方は、こちらも活用してください!👇

📲 アプリnote:https://note.com/icchi_thoughts/

📩 LINE公式アカウント:https://lin.ee/BB1XAb3

<この記事のQ&A>💡

Q1. 自己決定とは何ですか?

A1. 自己決定とは、利用者さん自身が自分のことを決める権利や自由を指します。たとえ支援が必要な状況であっても、その人の意思や価値観を最優先することが基本です!

Q2. 利用者が判断能力を欠いている場合、どう対応すればいいですか?

A2. 判断能力が低下していると感じる場合でも、利用者さんには自己決定を行う潜在能力があると考えることが重要です。利用者さんが納得できるように情報提供やサポートを行い、自己決定を支援します。

Q3. 自己決定の結論を急がせるのは良くない理由は?

A3. 結論を急がせると、利用者さんが十分に考えたり納得したりする機会を奪ってしまうためです。納得感を得られる形で意思決定をサポートすることが、利用者さんの自立につながります。

Q4. 不適切な自己決定への対応方法を教えてください。

A4. 利用者さんが危険な行動や判断をしようとした場合、支援者は介入する必要があります。ただし、感情に寄り添い、代替案を一緒に考えるなど、利用者さんの尊厳を損なわない対応が重要です。

Q5. 支援を拒否する利用者にはどうアプローチすればいいですか?

A5. 支援を拒否する理由を理解することから始めましょう。アウトリーチ(積極的な働きかけ)を行い、利用者さんとの信頼関係を築くことが大切です。小さな接点を作り、徐々に支援を受け入れてもらう方法を目指します。

コメント